平安時代の古今和歌集に桜の花が最も多く詠まれてから、日本人の美意識が定着したと言われる。しかし、これほど恩恵を受けていながら、この勅撰和歌集は理知的とか技巧的とかいう理由で長い間、人気がなかった。一部の輩が罵倒したためである。たしかに古今集には掛詞・縁語・誇張などの修辞技巧が多彩だ。だが、理性とか技巧はそれほど低いものだろうか。もっと言えば、知性を放棄したものにどんな価値があろうか。

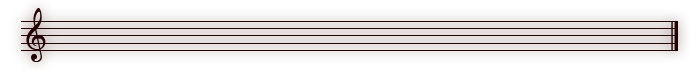

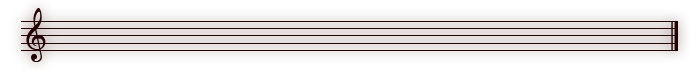

このことを考えると、私はいつもJ.S.バッハ(以下、バッハ)の音楽を連想してしまう。下の楽譜を見てみよう。バッハの大作・『フーガの技法』(BWV1080)の中の反行・拡大カノンである。

高音部がまず主題を歌い、2小節遅れて低音部が追いかける。ところで、この楽譜を上下さかさまにして低音部を見ると、ある事に気がつく。先行の主題が長さが2倍になり、まるで鏡に映ったように全く同じだ。これは、いくら天才でも即興は不可能で、おそらく緻密な設計図を準備したものと思える。まさに技巧の極みと言ってよいだろう。しかもこれは数あるバッハの曲の中の一例にすぎず、彼は生涯このようなカノンやフーガなどの作曲法(ポリフォニー)をつらぬいた。この遺志はベートーベンの『大フーガ』やモーツァルトの『ジュピター』などに受け継がれている。

さて、バッハの曲がこれほど計算されているのに、いざ聴いてみると不思議なことにテクニックは全く主張せず蔭に隠れて、ひたすら沁みわたる情緒だけが聴く者の胸を打つ。つまり、バッハの労作を知らなくても、子供でもその音楽にひたることができて、堅牢なゴシック建築の中にいるような安心感を覚えるのである。技巧を伴うこの芸風は、単に情に流されるだけの感傷と決別する証であろう。だからだろうか、これほど巧みな曲なのに、バッハを「技巧的」と非難する人は少ない。そんな批判は、分析したがるマニアの側が負うべきなのだろう。同じようなことは、日本の和歌についても言えるのではなかろうか?

バッハの奥ゆかしい配慮を思うにつけ、私は次の古歌を思い出す。

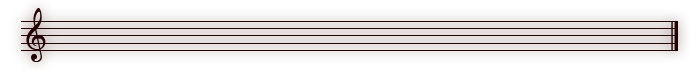

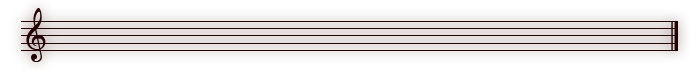

ただ見れば 何の苦もなき 水鳥の

足に暇なき わが思いかな (伝.水戸光圀) 足に暇なき わが思いかな (伝.水戸光圀)

優雅に泳ぐ水鳥は、人の見えない所でも努力の限りをつくしているという意味だ。裏を返せば、蔭の努力がなければ水鳥の優雅さは有りえないことになる。すぐれた作品には水鳥の足にも似た巧みな配慮が隠れていることを忘れてはならない。

その視点で、あらためて古今集を眺めてみたい。

ひさかたの 光のどけき 春の日に

しず心なく 花の散るらむ (紀 友則) しず心なく 花の散るらむ (紀 友則)

日本が誇る古今集の絶唱である。この歌の中にも遊び心があり、花を擬人化したり、あわただしく桜が散る理由を「なぜ」と理屈っぽく問いかけたりしていて、いわゆる古今的色彩を、その気になれば発見するのは容易だ。ところがそんな理知的な跡を感じさせないで、技巧は沈黙して自然な感覚の裏方に回り、どこまでものどかな春の日と、散り急ぐ桜との対比だけが一枚の絵のように私たちの眼前に迫ってくるばかりである。生涯に一首でも、こんな見事な歌を詠めたら、と私は思う。

このようにして、知性を伴う古今和歌集の感性は、山した水の絶えることなく私たち日本人の心に流れ続けている。それは、洗練された修辞技巧という伝統のおかげでもあろう。

バッハの音楽を通して古今集を眺めてみた。演奏する皆さんも古今集の名歌のように、日ごろの研鑽を胸に秘め、サラリと弾いていただきたい。水鳥の足に思いを馳せる人は多い。

|